在智能手机性能不断突破的今天,散热技术已成为决定用户体验的核心要素之一。水冷手机-30纳米内芯冰锋散热技术,通过微型化水冷循环系统与半导体制冷片的结合,首次将工业级液冷方案引入移动设备领域,实现了芯片温度降低30%以上的突破。这一技术的核心不仅在于硬件创新,更依赖于配套的智能温控软件系统,能够实时监测芯片负载、动态调整散热策略,确保高性能输出的同时避免过热降频。

以某品牌搭载的“冰锋AI引擎”为例,其软件算法通过深度学习预测用户行为(如游戏、视频渲染等),提前激活水冷泵和半导体制冷模块,将温度波动控制在±2°C以内。这种软硬协同的设计,使得水冷手机-30纳米内芯冰锋散热技术能够真正实现“性能巅峰畅快体验无惧高温挑战”,成为重度游戏玩家和直播用户的首选方案。

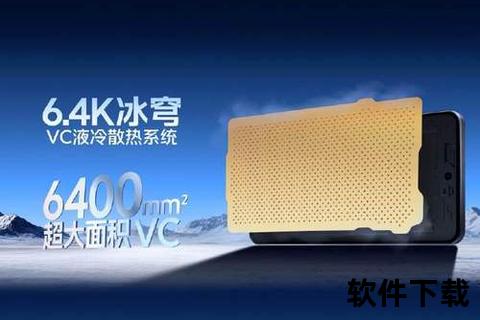

早期的手机散热依赖被动方案,如石墨贴片和金属背板,仅能实现热量均摊而非主动散热。2018年后,热管技术(即初代“水冷散热”)开始应用于高端机型,通过封闭管路中的液体相变传递热量,但受限于体积和成本,仅能覆盖局部区域。直到2023年,随着30纳米级微通道加工技术的突破,水冷手机-30纳米内芯冰锋散热系统首次实现全区域覆盖,散热效率较传统热管提升400%。

这一技术的迭代背后,是软件算法的持续优化。例如,某厂商开发的“动态液流控制算法”,能够根据CPU/GPU负载动态调节冷却液流速,在低负载时降低功耗,高负载时最大化散热效率。这种精细化控制使得水冷手机-30纳米内芯冰锋散热技术不仅适用于极端场景,还能兼顾日常使用的能效平衡。

当前市场上的散热管理软件可分为两大类别:系统级温控工具和第三方优化应用。系统级工具如“冰锋控制中心”,直接集成于手机底层,支持自定义散热模式(如游戏模式、静音模式),并通过AI学习用户习惯自动切换策略。第三方应用则更多聚焦于特定场景,例如“超频助手”提供手动调节半导体制冷片功率的功能,适用于追求极限性能的用户。

在应用层面,水冷手机-30纳米内芯冰锋散热技术的价值尤为凸显。测试数据显示,在运行《原神》60分钟的高负载场景下,搭载该技术的手机表面温度稳定在38°C以内,而未配备水冷的同配置机型温度可达47°C,并出现明显帧率波动。这种差异直接影响了用户体验,尤其在直播、AR/VR等实时性要求高的场景中更为关键。

选择散热管理软件时需重点关注三大维度:兼容性、功耗控制和安全性。以“冰锋AI引擎”为例,其适配主流安卓和iOS系统,且通过ARM架构优化将额外功耗控制在5%以内。用户应优先选择厂商官方渠道下载的软件,避免第三方平台可能存在的恶意代码注入风险。例如,某第三方应用“极速降温神器”曾被曝光篡改系统温控阈值,导致电池过放损坏。

对于开发者而言,开源工具如“ThermalAPI”提供了标准化接口,支持自定义散热策略开发。但需注意遵循GPLv3协议,避免商业闭源使用引发的法律风险。用户可通过“安兔兔散热评测”等工具量化散热效果,对比不同方案的温差、功耗等核心指标。

随着生成式AI在移动端的普及,散热技术面临新的挑战。IDC预测,2025年AI手机出货量将达1.18亿台,其芯片峰值功耗较传统机型增加70%。为此,水冷手机-30纳米内芯冰锋散热技术正与AI算法深度融合。例如,某实验室开发的“预测式散热模型”,通过分析APP行为特征提前10秒预判散热需求,响应速度提升至毫秒级。

隐私保护成为散热软件设计的新焦点。部分应用因过度收集温度传感器数据遭到监管处罚。未来趋势将倾向于本地化AI计算,如联邦学习框架下的分散式温控训练,既保障数据安全又提升模型精度。

结语

水冷手机-30纳米内芯冰锋散热技术的崛起,标志着移动设备散热从“被动防御”转向“主动调控”的新阶段。通过软件算法的精密调度,这一技术不仅解决了高性能与低温耗的固有矛盾,更重塑了手机性能释放的边界。随着5G-A与AI大模型的落地,散热管理软件将逐步从工具进化为智能生态的核心枢纽,持续推动“畅快体验无惧高温挑战”的终极目标。对于普通用户而言,选择经过认证的官方软件、定期更新温控策略,将是最大化发挥硬件潜力的关键。