普通人谈论太阳系的星球数量时,常陷入三个误区:第一认为只有传统认知的"九大行星",第二混淆"行星"与"天体"概念,第三忽视科学定义的动态变化。NASA数据显示,截至2023年,太阳系仅官方确认的矮行星就有5颗(谷神星、冥王星、鸟神星、妊神星、阋神星),而候选名单中还有近30个待确认天体。若将所有直径超400公里的天体纳入统计,太阳系实际存在的星球数量远超大众想象。

国际天文学联合会(IAU)2006年制定的行星定义包含三大核心标准:绕恒星公转、质量足以形成球体、能清除轨道区域。按照此标准:

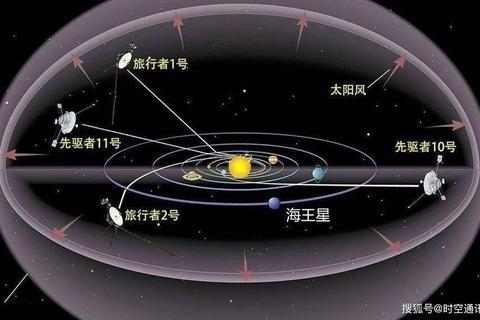

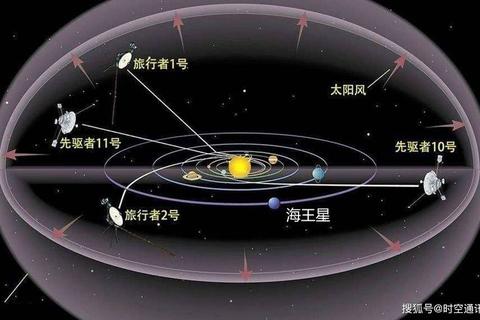

典型案例是冥王星的"降级事件":其轨道与海王星存在交叉,且未能清除柯伊伯带天体,导致失去行星资格。这说明统计太阳系星球数量时,必须明确分类层级。

随着观测技术进步,太阳系星球数量持续增长:

美国行星科学研究所数据显示,太阳系内直径超100米的天体预估达1.5亿个,其中仅0.08%被正式编号。这提示我们需要建立"分级统计"思维,例如:

普通读者可通过三个官方渠道获取准确数据:

1. NASA小行星中心数据库(MPC):实时更新小行星轨道参数

2. IAU矮行星工作组:定期发布评估报告

3. 欧洲空间局Gaia星表:包含18亿个天体的精确测量

例如查询2023年8月数据可知:

若将直径超400公里的天体全部计入,太阳系星球总数将突破150万,这解释了为何简单的"多少颗星球"问题需要附加限定条件。

综合所有科学标准,太阳系星球数量的准确表述应为:

需要特别强调的是,"太阳系有多少个星球"这个问题本身需要语境限定。在科普教育中,推荐使用分级表述:当普通人问起时,可回答"包含所有类型天体超过百万颗,但符合行星标准的只有8颗"。这种分层解释既尊重科学事实,又避免认知混乱。

理解太阳系星球数量的真正价值在于建立天体系统观。根据哈佛-史密森天体物理中心研究,太阳系质量分布呈现极端不均衡:

这意味着数量庞大的小行星、彗星虽然构成星球数量的主体,但对系统运行的影响微乎其微。这种质量-数量的倒置关系,正是宇宙运行规律的绝佳注解,也让我们对"太阳系有多少个星球"这个问题保持敬畏与开放态度。