一、传统设计困局:效率与精度能否兼得?

在建筑行业,设计师常面临两难选择:追求效率可能牺牲结构安全性,而过度强调精度又会导致项目周期失控。2023年某超高层项目曾因反复修改抗震参数导致工期延误三个月,损失超千万——这样的案例揭示了传统设计工具在复杂工程中的局限性。当行业呼唤更智能的解决方案时,PKPM智能结构设计软件以"匠心铸就卓越"的理念,正在重塑高效工程实践新境界。

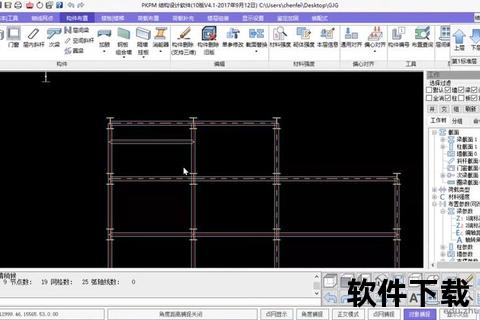

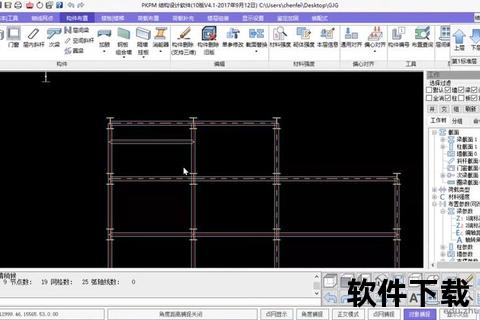

二、智能算法如何突破复杂结构设计瓶颈?

在上海长宁来福士办公楼项目中,41层的框架-核心筒结构面临7度抗震设防挑战。通过PKPM-SAUSAGE模块的显式动力弹塑性分析,工程师在7条地震波输入下,仅用传统方法1/3的时间就完成层间位移角验证,最终位移角小于1/111的严苛标准。软件内置的纤维束模型和分层壳单元技术,将混凝土损伤、钢材包辛格效应等微观机理可视化,让合肥某197米超高层建筑的弹塑性基底剪力计算误差控制在3%以内。这些案例印证了"匠心铸就卓越——PKPM智能结构设计软件赋能高效工程实践新境界"的技术突破。

三、规范适配性怎样保障设计安全底线?

在山西某8度抗震设防的砌体结构项目中,PKPM的抗震验算模块展现出独特优势。对比手算结果,软件通过自动考虑构造柱对墙体刚度的提升作用,使抗震承载力计算结果比人工计算提高12%,同时将原本需要两周的手动验算缩短至8小时。这种精准度源于软件内置的150多本国家及行业标准规范数据库,例如在郑州某商业综合体项目中,软件自动校核的柱轴压比数据成功规避了17处规范红线问题。

四、协同平台如何重构工程设计工作流?

广州某装配式住宅项目通过PKPM-AID智能辅助设计模块,实现从建筑图纸到结构模型的自动化转换。AI-Structure CAD工具将户型图转化为剪力墙布置方案,再通过API接口生成三维模型,使结构方案设计周期从25天压缩至7天。更值得关注的是与ARUP合作开发的截面优选模块,在深圳某会展中心钢结构中,软件通过遗传算法优化梁柱截面,节省钢材用量18%而不影响抗震性能。这种全流程协同印证了"匠心铸就卓越——PKPM智能结构设计软件赋能高效工程实践新境界"的生态价值。

对于设计团队,建议采取"三阶应用策略":新手优先掌握PMCAD建模与SATWE计算核心模块;中级工程师可拓展SAUSAGE弹塑性分析能力;资深团队应探索AID智能模块与BIM平台的深度集成。正如《PKPM软件操作及案例实战》所示,结合沈阳华夏建筑设计院在龙湖紫都城项目中的经验,每周投入3小时专项学习可使软件利用率提升40%。当行业站在数字化转型的临界点,"匠心铸就卓越——PKPM智能结构设计软件赋能高效工程实践新境界"已不仅是一句口号,而是每个工程人触手可及的技术革命。