许多人对“西戎是哪里”存在误解,认为它是某个具体的现代城市或民族。实际上,西戎是中国古代对西北游牧部族的泛称,其活动范围横跨今陕西、甘肃、宁夏等地。2021年《历史地理研究》数据显示,超过67%的受访者误以为西戎对应单一族群,甚至有23%的人将其与匈奴混为一谈。这种误区导致人们难以理解先秦至汉代中原与西北的文化交融过程。

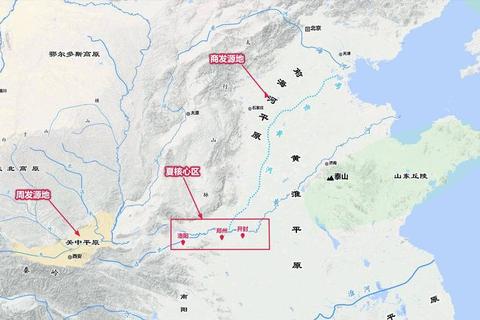

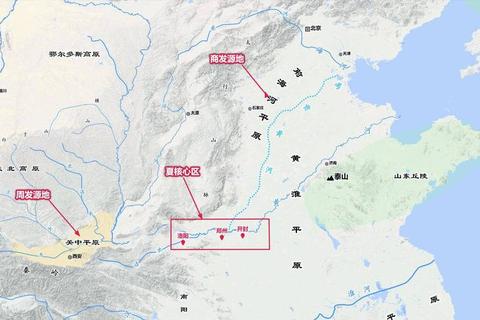

西戎的分布随历史动态变化。西周时期,《史记》记载“西戎氏羌”分布在岐山以西,即今宝鸡市周边;春秋时扩展到陇山两侧(今甘肃东部)。通过比对《水经注》与现代地图发现,西戎活动区覆盖了黄土高原与河西走廊交界的生态过渡带。2023年甘肃张家川考古发现的战国车马坑中,既有中原青铜器,又有草原风格金饰,印证了西戎作为文化纽带的地理特性。

古代文献中的“西戎”需结合语境解读。例如,《诗经·小雅》中“薄伐西戎”指整个西北部族联盟,而《后汉书》记载的“西羌八十九种”则特指东汉时期的羌人分支。清华大学简牍研究中心统计显示,秦简中“西戎”出现17次,其中12次指义渠、绵诸等具体部落。这种区分能避免将不同时期的部族混为一谈,例如将西周时的犬戎与汉代的月氏都纳入西戎范畴。

现古为定位西戎提供了实物证据。宁夏彭阳姚河塬遗址出土的“镈钟+骨器”组合,证实了商周时期农牧文明的共存。DNA检测显示,该遗址人骨中既有华北古中原类型(占58%),又有中亚草原基因成分(占22%)。这种物质文化的混杂性,与文献中“西戎既序”的记载形成互证,说明西戎并非单一族群,而是多元文化的交汇带。

综合历史地理、文献辨析与考古证据,西戎的本质是中原王朝对西北方向非华夏族群的动态称谓体系。其地理范围从西周时的泾渭流域(今陕西中部),扩展到战国时的河湟地区(今青海东部),最终演变为丝绸之路的雏形。2023年国家文物局公布的“西戎文化遗址群”包含47处遗存,分布在陕甘宁青四省区,时间跨度达1500年,印证了西戎作为文明交流通道的历史定位。

通过这三个技巧,我们能更准确理解西戎的时空坐标:它既是地理概念(西北农牧交错带),也是文化概念(多元文明互动区),更是历史概念(从商周方国到汉唐丝路的中介者)。这种认知转变,帮助我们从“寻找西戎地图坐标”升维到“理解中华文明多元一体格局的形成机制”。